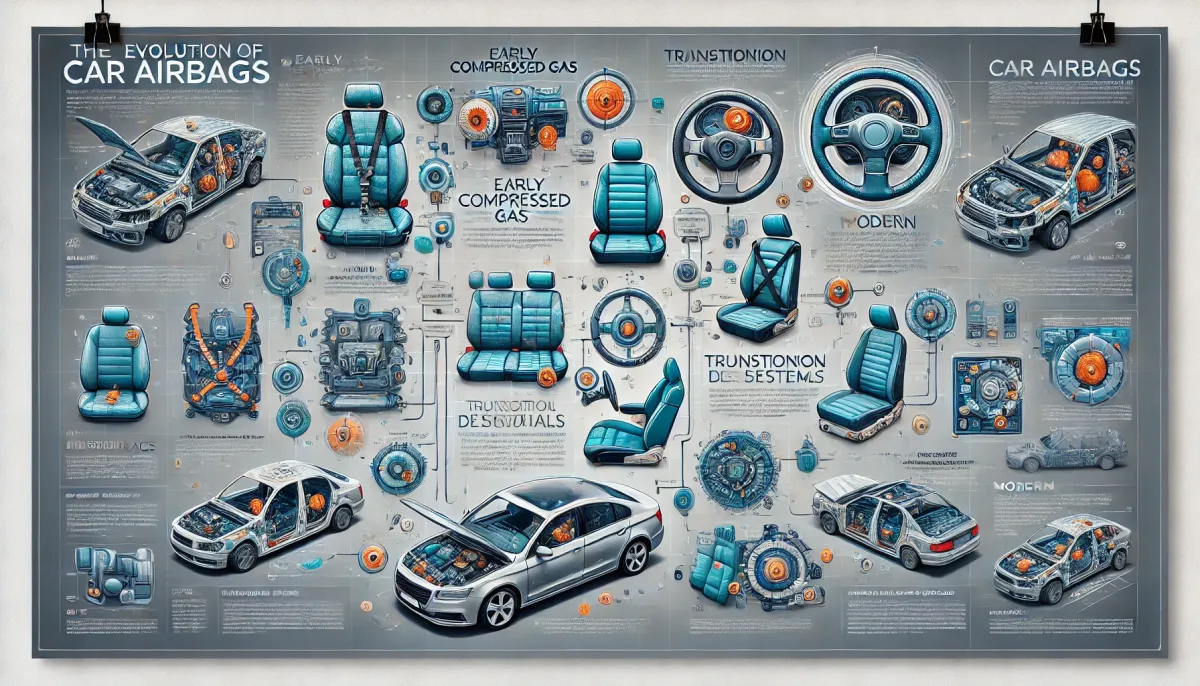

今天,我想與大家分享一個看似簡單,卻蘊含著無數工程師智慧與汗水的汽車安全裝置——安全氣囊。從最初的構想,到如今搭載AI的智慧系統,安全氣囊的發展歷程,完美詮釋了科技如何不斷提升汽車安全,守護著無數駕駛者和乘客的生命安全。

從最初的構想,到商業化的坎坷之路

早期安全氣囊的設計,普遍採用高壓氣體作為充氣動力。1953年,一位具有遠見卓識的美國工程師設計了一套系統,利用閥門連接氣罐和氣囊。這個設計的理念是:當車輛發生碰撞時,慣性力壓縮彈簧,打開閥門,釋放高壓氣體,快速充盈氣囊。這聽起來似乎簡單易行,但實際上,這套系統卻存在著一個致命的缺陷:壓縮氣體的釋放速度遠遠不夠快,無法在乘客頭部撞擊車廂之前完成充氣,導致保護效果大打折扣。因此,儘管設計理念超前,卻始終未能實現商業化,成為了一部充滿遺憾的歷史篇章。

炸藥充氣的革命性嘗試:驚險與現實的碰撞

時間來到1964年,一位元日本工程師大膽地提出了使用炸藥作為安全氣囊充氣方式的革命性設計。想像一下,在車內引爆炸藥,這聽起來是多麼驚險刺激!然而,這個設計的危險性不言而喻,不僅存在巨大的安全隱患,更重要的是,當時的日本消防法規嚴格禁止在汽車上使用炸藥。因此,儘管這個設計充滿了創新精神,卻只能停留在理論階段,成為了汽車安全技術發展史上一段令人惋惜的“未完成的交響曲”。

疊氮化鈉:高效充氣的背後,隱藏著巨大的風險

1967年,一位元美國工程師研發出一個更為精巧的系統,使用磁鐵和鐵球作為碰撞感測器。當車輛發生碰撞時,鐵球由於慣性而脫離磁鐵,撞擊金屬片,導通電路,引爆氣囊內部的疊氮化鈉。疊氮化鈉是一種化學物質,能夠在瞬間釋放出大量氣體,充盈氣囊。這套系統能在驚人的30毫秒內完成充氣,效率遠超以往任何設計。然而,疊氮化鈉的毒性和吸水性卻埋藏著巨大的安全隱患。反應過程中釋放的有毒氣體,可能會對乘客造成傷害;而吸水後的疊氮化鈉燃燒更加劇烈,甚至可能導致氣囊爆裂,造成更嚴重的後果。為了減輕風險,工程師在疊氮化鈉中添加了大量的乾燥劑,但潛在的危險依然存在,這也迫使工程師們不得不尋找更安全的替代方案。

硝酸胍的應用:更安全、更可靠的選擇

為降低安全風險,現代汽車安全氣囊普遍採用硝酸胍作為充氣劑。硝酸胍毒性更低,不易吸水,安全性顯著提升。然而,即使採用了更安全的硝酸胍,氣囊充氣速度過快也可能造成氣囊過度膨脹,影響緩衝效果。為此,工程師們在氣囊上設計了出氣孔,讓氣囊在充氣同時緩慢洩氣,從而提高了氣囊的緩衝效果,進一步提升了安全性。如果您仔細觀察一些舊氣囊,就會發現其前方通常設計有兩個明顯的大孔,正是這個精巧設計的最佳例證。

從機械式感測器到電子智慧控制系統:安全性能的飛躍

早期的磁鐵和鐵球感測器雖然簡單有效,卻不夠穩定,容易誤觸發。現代汽車安全氣囊系統已全面採用更精準的電子感測器,例如加速度感測器、輪速感測器等。這些感測器與行車電腦協同工作,根據碰撞的強度、方向和速度,精確判斷是否需要展開氣囊,以及展開哪個位置的氣囊,大大提升了安全氣囊的可靠性和安全性。

方向盤車標的安全設計:細節之處見真章

許多人可能擔心,方向盤上的金屬車標在氣囊爆開時會對駕駛員造成二次傷害。其實,安全氣囊的設計師們早已考慮到了這個問題。在氣囊爆開的區域,設計師們巧妙地設計了特殊的爆破紋路,這些紋路細密而堅韌,能夠引導氣囊的膨脹方向,讓方向盤上的車標在氣囊爆開時被導向安全的方向,避免對駕駛員造成傷害。

安全氣囊技術規格比較表

| 技術 | 年份 | 充氣方式 | 優點 | 缺點 |

|---|---|---|---|---|

| 高壓氣體 | 1953 | 壓縮氣體 | 設計簡單 | 充氣速度慢,保護效果差 |

| 炸藥 | 1964 | 炸藥爆破 | 充氣速度極快 | 安全風險高,法律法規限制 |

| 疊氮化鈉 | 1967 | 電熱引爆疊氮化鈉 | 充氣速度快 | 毒性大,吸水性強,存在安全隱患 |

| 硝酸胍 | 現今 | 電熱引爆硝酸胍 | 毒性低,不易吸水,安全性高 | 需要精確控制充氣速度和壓力 |

總結:科技守護生命,安全永無止境

從最初的構想,到如今的智慧控制系統,安全氣囊的發展歷程,不僅是科技進步的縮影,更是人類對安全永無止境的追求。而這一切的背後,是無數工程師們的辛勤付出和不懈努力。未來,隨著科技的發展,安全氣囊的技術必將會更加完善,為駕駛者和乘客提供更安全、更可靠的保護。